Janji evaluasi “Sekolah Rakyat” oleh Wapres Gibran menjadi pertaruhan antara formalitas birokrasi dan ruh kerakyatan. Akankah negara merawat atau justru menjinakkannya?

Di lorong-lorong kekuasaan yang dingin dan berkarpet tebal, sebuah janji dilontarkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan terus mengevaluasi program yang namanya begitu romantis dan membumi: Sekolah Rakyat. Sebuah pernyataan yang sekilas terdengar layaknya agenda rutin birokrasi, namun jika ditelisik lebih dalam, ia adalah momen krusial yang bisa menentukan nasib sebuah gerakan.

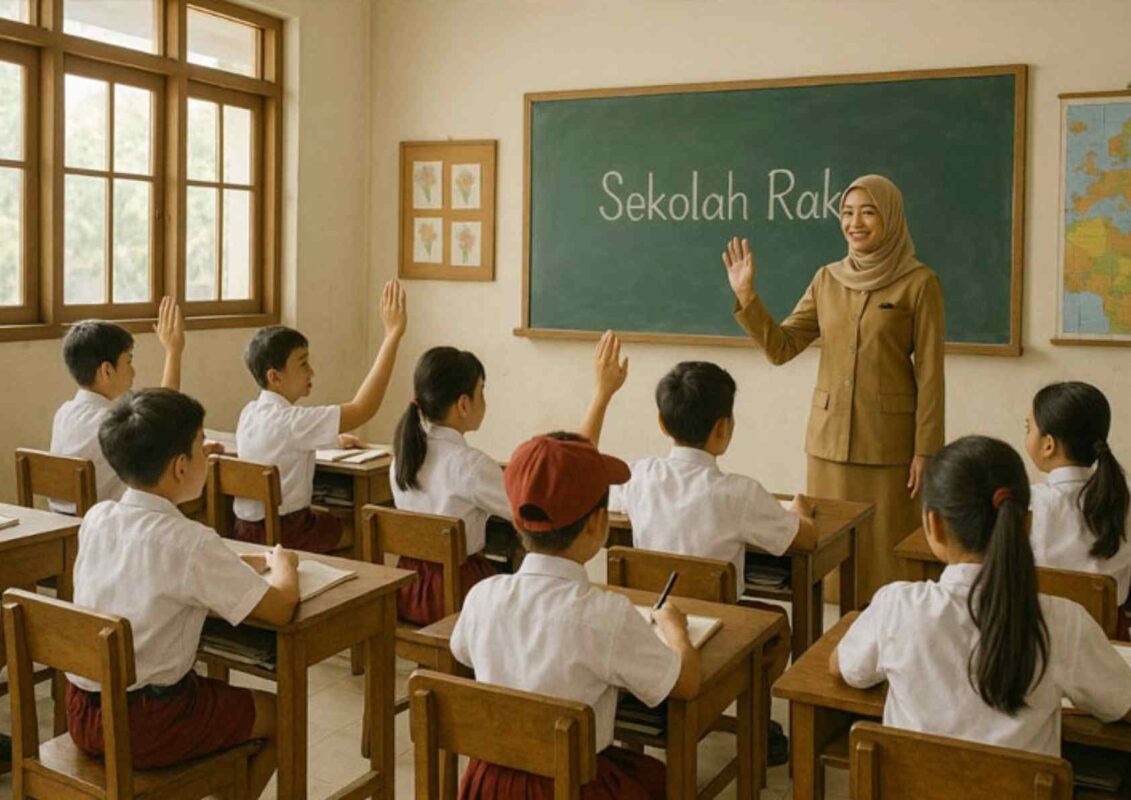

Ini bukan sekadar tentang audit program atau efisiensi anggaran. Ini adalah tentang negara yang akhirnya “menoleh” secara serius pada sebuah konsep pendidikan yang lahir dari bawah, dari denyut nadi komunitas yang seringkali tak tersentuh oleh kurikulum standar. Sekolah Rakyat bukanlah bangunan megah dengan seragam identik. Ia adalah kelas di bawah pohon rindang, ruang tamu yang disulap jadi perpustakaan, atau saung di tengah sawah tempat anak-anak petani belajar aksara setelah membantu orang tua mereka. Ia adalah antitesis dari formalitas yang kaku.

Selama ini, Sekolah Rakyat hidup dari semangat kerelawanan, dari urunan warga, dan dari keyakinan bahwa pendidikan adalah hak segala bangsa, bahkan ketika negara belum sepenuhnya hadir. Ia adalah garda terdepan di kantong-kantong terpencil dan urban yang miskin, tempat ijazah seringkali kalah penting dari kemampuan bertahan hidup. Rohnya adalah kemandirian, kelenturan, dan kebebasan.

Kini, janji evaluasi dari Istana Wapres meletakkannya di sebuah persimpangan yang genting. Di satu sisi, ini adalah angin segar. Perhatian pemerintah bisa berarti pengakuan, suntikan dana, fasilitas yang lebih layak, dan nasib para relawan pengajarnya yang mungkin lebih terjamin. Ini adalah kesempatan bagi gerakan akar rumput untuk naik kelas, mendapatkan legitimasi yang lebih kuat di panggung nasional.

Namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Evaluasi oleh negara seringkali datang dengan seperangkat aturan, standar, dan laporan pertanggungjawaban yang rigid. Akankah “evaluasi” ini nantinya justru membelenggu kebebasan yang menjadi nyawa Sekolah Rakyat? Akankah semangat kerelawanan yang tulus dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak formulir birokrasi?

Pertanyaannya menjadi fundamental: apakah negara hendak merawat ekosistem pendidikan alternatif ini dengan menyiramkan nutrisi yang dibutuhkannya, atau justru hendak “menjinakkannya” dengan memaksanya masuk ke dalam sangkar emas standardisasi? Janji Gibran ini, oleh karena itu, lebih dari sekadar berita politik. Ia adalah pertaruhan nasib sebuah gagasan. Publik akan mengawasi, bukan hanya pada hasil evaluasinya nanti, tetapi pada bagaimana cara negara mengetuk pintu kelas-kelas tanpa dinding itu—sebagai kawan yang mendukung, atau sebagai tuan yang menuntut.